|

Historie

Aus der Geschichte

der Altgemeinde Keidenzell |

|

|

Die

Landschaft westlich der Stadt Fürth wird von mehreren Talgründen

durchschnitten, die mit ihren Wiesenflächen, den Waldstücken an den

Talrändern und den stillen, sauberen Dörfern etwas von der Ursprünglichkeit

der Natur und seiner schlichten bäuerlichen Kultur bewahrt haben. Besonders reizvoll ist die Lage von Keidenzell am nördlichen Rand des Tales mit dem breiten Rücken des Dillenbergs im Hintergrund.

|

|

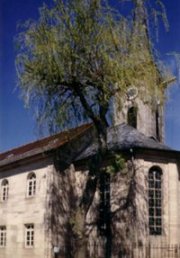

| Das Bild des Dorfes

wird bestimmt durch die breiten Dächer der Scheunen, durch den 29 Meter

hohen neuromanischen Kirchturm, der mit seinem Schieferdach in dieser

Gegend fast ein wenig wie ein Fremdling wirkt, und durch stattliche

Baumgruppen, die sich über die Dächer erheben. In der Ortschaft selbst finden wir saubere Straßen, gepflegte Höfe, ein stattliches Haus, das ehemals das Bürgermeisteramt und die Lehrerwohnung beherbergte, und schließlich das Gebäude, das die seltene Eigenschaft hat, dass Kirche und Schule unter einem Dach vereinigt waren. Zu der Altgemeinde Keidenzell gehörten die Dörfer Burggrafenhof, Stinzendorf, Klaushof, Hammerschmiede, den Höfen Wittinghof und Ödenhof. Der Kreis der Kirchengemeinde deckt

sich nicht mit der ehemals politischen Gemeinde.

|

|

|

Die Entstehung von Keidenzell Wie über die Gründung der meisten Dörfer so liegen auch über den Ursprung des Ortes Keidenzell keine urkundlichen Nachrichten vor. Das einzige, was uns einen Hinweis über seine Gründung gibt, ist der Ortsname. Keidenzell

unterscheidet sich von Hunderten von Dörfern Frankens, deren Name auf

-dorf, -heim, -bach oder -ach endigt, dadurch, dass es mit -zell

zusammengesetzt ist. Man spricht von den sogenannten Zell-Orten und

weiß, dass sie klösterliche Gründungen sind.

|

|

|

Der Geschichtsforscher Justizrat Dr. Adolf

Bayer in Ansbach hat festgestellt, dass Keidenzell eine Gründung

des Benediktinerklosters Herrieden war. Der Stifter des Klosters Herrieden war der

fränkische Graf Cadolt, von dem Cadolzhofen zwischen Ansbach und Rothenburg

o.T. seinen Namen hat und der wahrscheinlich auch der Gründer der Cadolzburg

war. Graf Cadolt wandte dem Kloster Herrieden weite Teile seines Besitzes

zu, so auch Güter am Farrnbach. Diese Besitzungen wurden unter Bischof

Erchanbold dem Bistum Eichstätt einverleibt. 903 schenkte König Ludwig

das Kind an Eichstätt "Varenbach un Zenna", das sind Kirchfarrnbach

und Langenzenn. Es erhebt sich die Frage, was Kloster Herrieden

bewogen haben kann, in einer so entfernten Gegend eine Zelle zu errichten.

Zu dem Namen Keidenzell, der im Mittelalter Keydenzell geschrieben wurde, sagte Stadtpfarrer Weigel in seiner Pfarrbeschreibung von 1847: Der Name des Ortes ist vermutlich aus Cajetans-Zelle entstanden, indem Keid, Keidel in der Volkssprache Cajedan ist. Mit der Anlage der Zelle war freilich noch

kein Dorf entstanden. Keidenzell wird zum erstenmal um 1370 namentlich in dem Urbar (=Bestandsaufnahme von Grundstücken samt den darauf ruhenden oder lastenden Abgaben und Leistungen) des Burggrafentums Nürnberg erwähnt.

|

|

|

Geschichte des Druidensteins am Dillenberg Oberhalb von Stinzendorf am Rand des Dillenbergs

stand bis zum Jahre 1890 der sogenannte Druidenstein. |

|

|

Über diesen Stein gibt es eine Zeichnung von

J. G. Köppel aus dem Jahre 1795. Valentin Fürstenhöfer nimmt an, dass der etwa 150 cbm Gestein enthaltende Felsblock ein Findling gewesen sei, der durch Naturgewalt, etwa durch einen Gletscher, hierhergebracht worden sei. Diese Theorie lässt sich nach dem geologischen Befund nicht halten. Der hochbetagte Maurermeister Simon von Stinzendorf, der den Stein noch kannte und seinen Abbruch erlebte, berichtete, dass sich aus ihm kaum Mauersteine gewinnen ließen. Die Steinschichten, aus denen er bestand, zerbröckelten sofort. Es ist also wahrscheinlicher, dass er ein Vorsprung des hier anstehenden Burgsandsteins war. Rainer Funk, der über den Druidenstein einen Aufsatz verfasst hat, nimmt an, dass der Name Druidenstein zum erstenmal im 18. Jahrhundert aufgetaucht ist. Im vergangenen Jahrhundert gab eine wissenschaftliche Kommission ein Gutachten ab, in dem es hieß: "Der Druidenstein ist historisch nicht wichtig. Da sich aber Sagen an die Stätte knüpfen, so wäre die Erhaltung wünschenswert, wenn sie ohne große Opfer geschehen könnte." Trotz dieses Gutachtens ist der Felsblock im Jahre 1890 abgebrochen worden. Der Besitzer der Baufirma soll nachher kein Glück mehr gehabt haben und bald darauf gestorben sein. Die Quelle am Fuß des einstigen Steines, früher der Druidenbrunnen genannt, ist heute zum großen Teil verschüttet. Eine interessante Schilderung des Druidensteins

in der Goethezeit kann man lesen bei: Johann Gottfried Köppel, Beschreibung

einer historisch und statischen Reise durch die fränkischen Fürstenthümer

Bayreuth und Ansbach, 1. Band, Erlangen 1795, Seite. 10f.:

Der Druidenstein Wohl

Tausende von Jahren hat die Natur gespart Hoch

war er wohl drei Meter, der runde Block von Stein, Spiralenförmig

führte im enggewundenen Lauf Als

Aussichtsturm gewährt er einen weiten Blick,

denn auf den Weg zur Höhe gehauen in den Stein Es

wußten`s unsere Ahnen von ihren Ahnen her

Nicht weit von dieser Stelle, an der der Felsblock lag,

Sie ist nicht umzubringen als wie das steinern Mal, Das

nah am Quellenende von Steinen gut bewacht Als

man es dann gesichert, da griff der Staat wohl ein,

Kulturgut unersetzbar und leider auch verkannt So

ward die Opferstätte zum Opfer selbst gemacht, Ist

mein Klag verklungen und werd ich nicht mehr sein, Doch

geistern oft Druiden bei Nacht am Berg umher. Hans Eberlein war in Stinzendorf geboren und verließ es in früher Jugend. In München im Ruhestand schrieb er in hohem Alter 1956 an Pfarrer Hiller: "Am 21. März bin ich nun ins 80. Lebensjahr eingetreten und wenn mich kurz oder lang der Herrgott abrufen läßt, denn wandern auch meine Heimarbeiten ins Feuer und davon möchte ich gerade den "Druidenstein" ausnehmen, auf dem ich als Bub mindestens einmal wöchentlich gestanden habe, sofern das Wetter den Waldbesuch erlaubte."

|

|

|

Der Dillenberg Der Dillenberg mit seiner höchsten Erhebung und der weiten Waldfläche seines Nordabhanges gehört zur Gemarkung Keidenzell. Ein solcher Berg ist nicht nur landwirtschaftlich reizvoll, sondern bietet durch seinen reichen Waldbestand auch eine gute Erwerbsquelle für die Bevölkerung sowie viele Geheimnisse aus alter und neuer Zeit.

|

|

|

Die Hochstraße Über den Höhenrücken des Dillenbergs verläuft von Cadolzburg her Richtung Westen die alte Hochstraße. Sie gehört zu den Wegen, die schon in vorgeschichtlicher Zeit entstanden sind, im Mittelalter oft als Heerstraßen benutzt wurden und sich bis in die Neuzeit als Wald- und Grenzwege erhalten haben. Es ist eine bekannte Tatsache, dass sich in der Nähe solcher vorgeschichtlicher Wege häufig Hügelgräber befinden. so liegt auch das große Hügelgrab auf dem Dillenberg, das ein Alter von ungefähr 2400 Jahren hat, etwa hundert Meter nördlich der Hochstraße.

|

|

|

Die oströmische Münze In Stinzendorf geht die Sage, dass hier einmal ein deutscher König mit einem Kreuzfahrerheer gelagert habe. Diese Sage bekommt fast eine Stütze durch einen Fund, der im Jahre 1951 auf dem Dillenberg bei Stinzendorf gemacht wurde. Im Herbst 1951 kam der sudetendeutsche Flüchtling Longin zu Pfarrer Hiller in Langenzenn und sagte, er möchte ihm etwas zeigen, was er beim Pilzsammeln auf dem Dillenberg gefunden hatte. Er zeigte eine alte Bronzemünze etwa von der Größe eines Zweimarkstücks, deren Bild und Aufschrift nur undeutlich erkannt werden konnte, weil sie mit einem Überzug aus Kieselsäure bedeckt war. Der Finder meinte, auf der Münze wäre so etwas wie ein Bild eines römischen Kaisers. Pfarrer Hiller konnte einige griechische Buchstaben entdecken und fragte, wo die Münze gefunden worden sei. Longin erzählte, er habe Pilze gesucht an dem Abhang südlich des Weges, der von Stinzendorf auf die Höhe führt. Dort habe die Moosdecke unter seinem Schuh nachgegeben, und die Münze sei vor ihm gelegen. Die Münze trägt auf der Vorderseite das Brustbild des oströmischen Kaisers Theophilus, der 829-842 in Konstantinopel regierte, und auf der Rückseite die Worte"THEOPHILE AUGUSTE SV NICAS", zu deutsch: O Theophilus Augustus, mögest du siegen!. Die Münze ist in den Besitz des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg übergegangen und befindet sich dort in der prähistorischen Abteilung. Da sie in der Nähe der alten Hochstraße gefunden wurde, darf angenommen werden, dass sie von einem Trupp heimkehrender Kreuzfahrer, der von Cadolzburg nach Westen zog, bei einer Rast verloren wurde.

|

|

|

Der große Münzfund Ein bedeutsamer Fund wurde auf dem Dillenberg

im Winter 1883/84 gemacht. Es handelt sich um Nürnberger, Bamberger,

Würzburger, Böhmische und andere Münzen. Auch Silberpfennige aus den

Münzstätten Langenzenn und Neustadt an der Aisch befanden sich dabei.

|

|

|

Der Fuchsbau Geradezu ein Naturdenkmal ist ein ausgedehnter Fuchsbau, der sich am Nordhang des Berges östlich des Reichenbacher Weges befindet. Zwischen Felsbrocken gehen die Gänge in die Tiefe. Es ist eine unterirdische Burg, die sich die Füchse hier angelegt haben. Das Alter dieses Baus läßt sich nicht bestimmen; aber schon viele hundert Jahre mögen die schlauen Räuber hier ihre Heimstätte haben. |

|